元保育士が実践!「ネントレ」と「生活リズムの整え方」

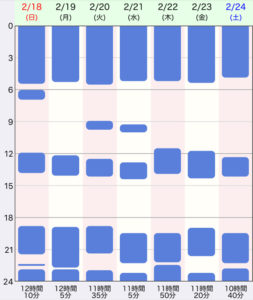

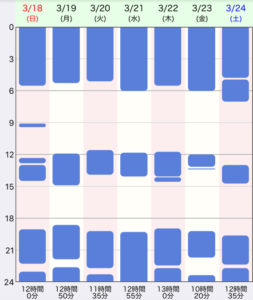

この記事では、元保育士かーちゃんの私がどんなふうに生活リズムを作ってきたか、睡眠記録を振り返りながらお伝えします。

私が意識しているのは「子どもにも親にも負担が少ない生活づくり」

もちろん、この通りにやれば必ず寝られるようになる!ということではありませんし、お子さんや家庭環境などそれぞれやり方があると思います。

あくまで一例として、お役に立てていただけたら幸いです😊

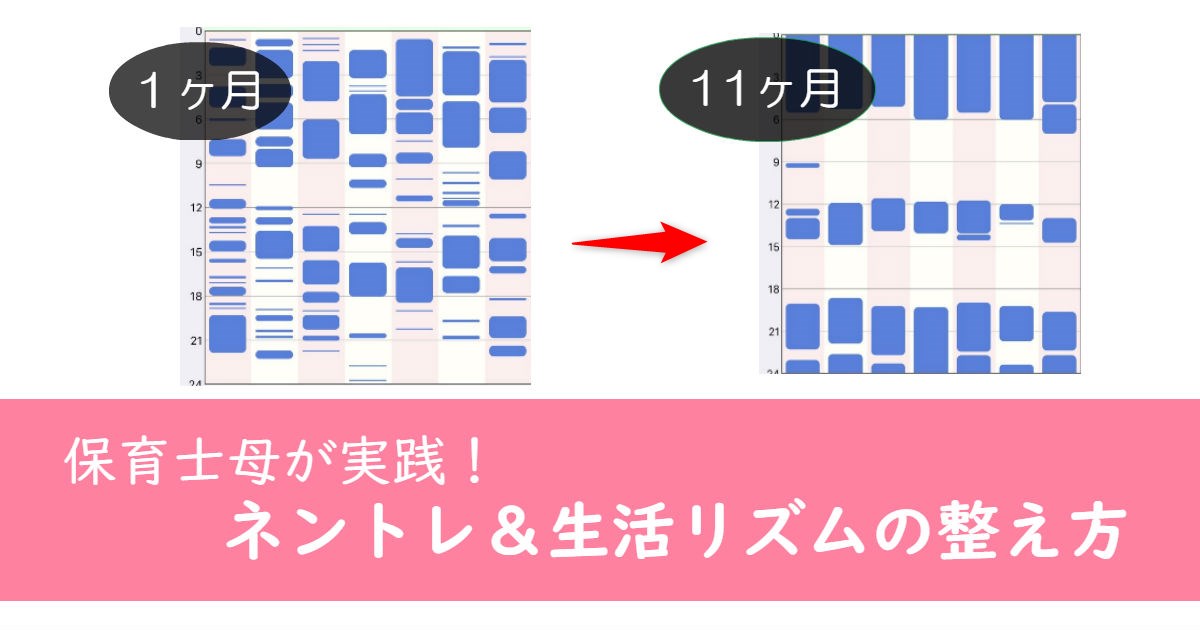

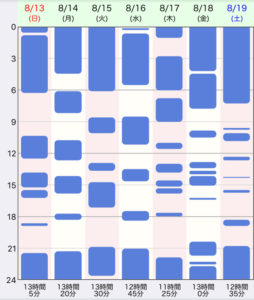

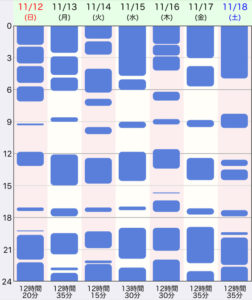

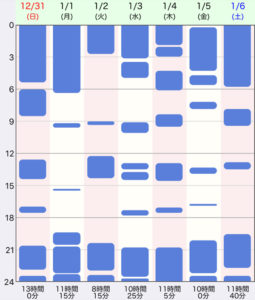

生後1ヶ月 → 今の睡眠変化

やばい…当時やばい… pic.twitter.com/61xwilWcS7

— ヒナ@息子ケロ11ヶ月 (@hinamama_cm) 2018年3月31日

2ヶ月:生活リズムを意識し始める

息子の生活リズムを意識し始めたのは、新生児期が終わって家での生活に少しずつ慣れてきた2ヶ月頃。

この頃から夜にまとめて寝てくれることが増えました。

そこで、基本は息子のペースで生活しつつ「大人がしてあげること」の時間を一定にしてみました。

2ヶ月ごろ

- 朝8時までにカーテンを開ける

- お風呂・就寝時間を一定にする

お風呂は18時、就寝は21時に設定。

「21時になったら寝室に行って豆電球にする」を習慣にすると、22時頃には寝るようになりました。

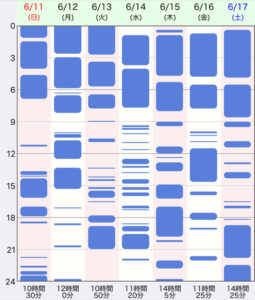

3ヶ月:日中の睡眠がバラバラ

3ヶ月頃。

夜はまとまって寝るものの、昼間の睡眠時間がバラバラです。現状維持で様子を見ることに。

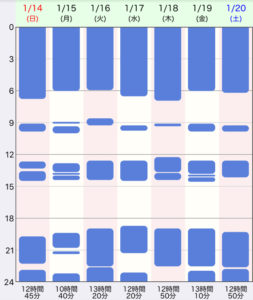

4~5ヶ月:寝かしつけ時間を早める

4ヶ月を過ぎたころ。就寝時間を早めてみることにしました。

19時になったら暗くした寝室に行き、抱っこやおしゃべりをしながら寝かしつけ。しばらく続けると寝付く時間が早くなり、5ヶ月ごろには19時就寝が基本になりました。

生後4ヶ月ごろ(21時就寝)

生後5ヶ月ごろ(19時就寝)

夜の睡眠時間が長くなったせいか、この頃から毎朝6時に起きてくるようになりました。

4ヶ月ごろ

- 就寝時間を19時にする

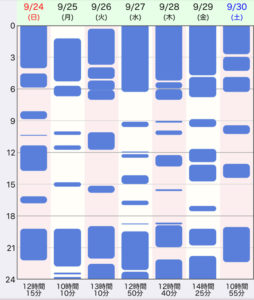

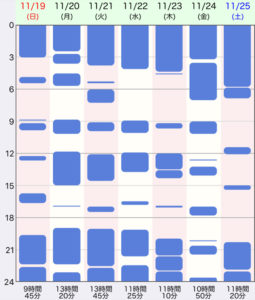

6ヶ月:離乳食開始・日中の睡眠時間を調節

6ヶ月、離乳食が始まりました。毎日ほぼ同じ時間(10時半)にあげるようにしました。

この頃から「午前寝は10時まで・夕寝は17時まで」と決め、その時間になったら起こすようにしました。

この生活を続けていくうち、少しずつ日中の睡眠時間が一定に。

一日のリズムができたことで生活しやすくなったのか「食べる・寝る・遊ぶ」の流れがスムーズになりました。寝付きも良くなり、自分ですーっと眠ることも。

生後6ヶ月ごろ

- 離乳食は毎日同じ時間に

- 午前寝は10時まで、夕寝は17時までにする

生活リズム作りは「起こす」から始める

午前寝・夕寝を起こすようにしたと書きましたが、これは以前に先輩保育士さんに言われた「生活リズムは起こすところから始める」という言葉を参考にしています。

子どもが眠くない時に寝かせるのは難しいし、それに付き合う大人も大変でしょう。

「寝かせる」より「起こす」ことの方が簡単なはず。まずは朝起きる時間を早めるところから始めてみるのがオススメだよ。

子どもを寝かせるのって本当に大変です。消灯時間を早くしても入眠儀式を見直しても、いつ寝るかはわかりません。そう考えれば「起こす」方が簡単。

起こしてからグズグズなこともありますが、個人的には「いつ寝るかわからない子を寝かしつける」より「起こしてからフォローする」ほうが精神的負担が少なく感じます。

ちょっと頑張って起こすことで生活リズムが安定し、一日の流れ全体がスムーズになることもあります。

もちろんすべてのご家庭に当てはまるものではありませんが、お悩みの方はぜひ試してみてください😊

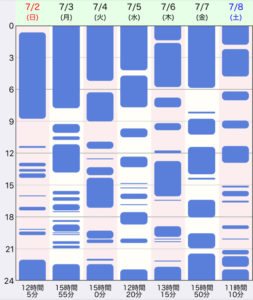

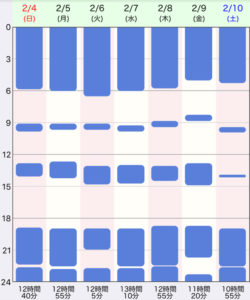

7ヶ月:夜間断乳・二回食開始

7ヶ月ごろ、私がどうしても夜中の授乳がつらくなり、夜間断乳をしました。落ち着くまでの半月間は夜中の睡眠が乱れまくり。

どうなることかと思いましたが、夜間断乳完了後はグッと一日のリズムが安定しました。

7ヶ月終わりごろには、夕寝をしない日も出てきました。

また、この頃から離乳食が一日二回に。こちらも毎日一定の時間にあげるようにしました。

生後7ヶ月ごろ

- 夜間断乳

- 二回食スタート

- 夕寝がなくなる

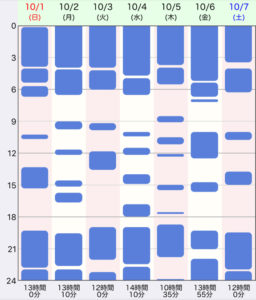

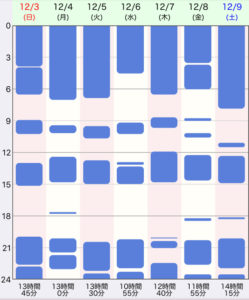

8ヶ月:ジーナ式導入・夕寝なしに

このまま順調にいけそうだなーと思っていた生後8ヶ月、恐怖の夜泣きが始まりました。

もう一気にリズム乱れまくり。ガッタガタです。

離乳食・お風呂は一定時間を心がけましたが、夜泣きで私の体力が削られているためとにかくツラい。さすがに心が折れかけました。

マジで夜泣きが始まってしまった。

泣く

立って抱っこじゃないと泣き止まない

落ち着いて降ろす

寝るしばらくしてまた泣く…

これを5セット?6セット?母はもう限界です…

— ヒナ@息子ケロ11ヶ月 (@hinamama_cm) 2018年1月9日

ここで、藁にもすがる思いで頼ったのが「ジーナ式」です。

それまでTwitterで目にすることはあったものの、スケジュールががっちり決められていて厳しく、私には縁がないものだと思っていました。

が、もうなんでもいいからこの夜泣きから救ってほしい!

本を熟読し、8ヶ月ごろからできる範囲で取り入れることにしました。

そのおかげか少しずつ夜泣きは収まり、9ヶ月になる頃には今まで以上に安定したリズムで生活できるようになりました。夕寝も完全に消えました。

生後8ヶ月ごろ

- 夕方~夜の流れをしっかり決める(17時離乳食、18時お風呂、19時就寝)

- 寝かしつけ中は部屋を完全に真っ暗にする

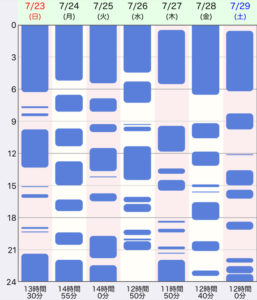

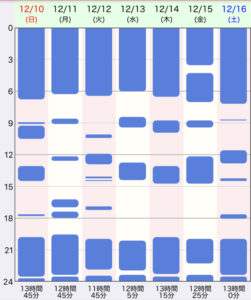

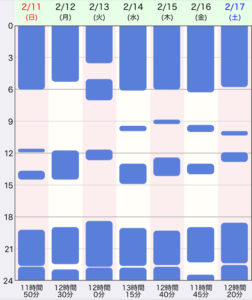

9~10ヶ月:午前寝をしなくなる

9ヶ月ごろ、お昼寝時間に変化が。それまで12時ごろに眠くなっていたのが、13時まで遊ぶようになってきました。

これはそろそろ午前寝なしでも良いのかも?ということで、午前中は寝かせずに遊んで過ごすことに。遊んで眠気をごまかしたり、離乳食を早めたりして様子を見ながらすこしずつ。

しばらくすると、ほぼ毎日午前寝なしでしっかり遊べるようになってきました。

生後9~10ヶ月ごろ

- 午前寝がなくなる

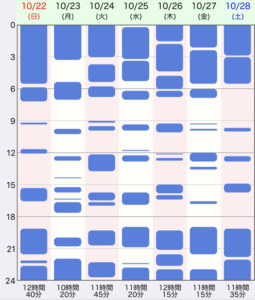

11ヶ月:理想的な生活リズムに!

そして今、11ヶ月の睡眠リズムがこちらです。卒乳をしたこともあり、朝夕のおやつを食べるようになりました。

生後11ヶ月ごろ

- 朝夕のおやつ開始(10時・15時)

元保育士が実践、ネントレまとめ

我が家の一年間を振り返ってみましたがいかがだったでしょうか。

はじめにも書きましたが、子どもたちそれぞれに個性があります。体力も必要とする睡眠の量も違うため、この記事に書いてあることがみんなに通用するわけではありません。

あくまで一例として、少しでもお役に立てれば幸いです。

[…] 最近自分が知ったなかで面白かったものは、Openposeで”うつ伏せ寝”の検知を行ったり、睡眠アプリで睡眠時間を記録して”ネントレ”(赤ちゃんの睡眠時間をある程度コントロールする)を行うなどかなり面白いし便利そうです。データドリブンに育児をしたり、機械学習に一部代用させたりする流れはきっともっと大きくなると思います。 […]

[…] 最近自分が知ったなかで面白かったものは、Openposeで”うつ伏せ寝”の検知を行ったり、睡眠アプリで睡眠時間を記%…(赤ちゃんの睡眠時間をある程度コントロールする)を行うなどかなり面白いし便利そうです。データドリブンに育児をしたり、機械学習に一部代用させたりする流れはきっともっと大きくなると思います。 […]

いきなりコメント失礼します。

三谷と申します。

夜泣きが始まってから、

ネントレは、どんな要素を取り入れたのでしょうか。

例えば、泣かせて、様子見てあやしにいく。などでしょうか。

夜泣き始まる前までの

リズムも十分理想的なのですが、、、

さらに取り入れたことが知りたくなってご連絡いたしました。

コメントいただきありがとうございます!

夜泣き後のことも別記事にまとめていたので、URLを貼っておきますね^^

あくまで我が家の場合ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。

8ヶ月息子の夜泣きにジーナ式が効果抜群!スケジュール・授乳方法などポイントをまとめました:https://hina523.net/yonaki2